Corrección de textos y diseño editorial

«Ya no recuerdo la primera vez… Quizá no la hubo nunca, quizá me conviene más no recordarla. Éramos una vez dos jóvenes que vivían en una aldea bávara, en mitad de un siglo sangriento. Nos encontrábamos cada tarde en un recodo del río, en las cuevas, entre los juncos. Le gustaba que trenzara flores para ella, no llevar encima nada más que las coronas que yo le hacía. Trescientos años antes, ella había pertenecido a una secta herética, de la que yo era el profeta. Fue mi más fiel discípula y juntos predicamos el amor y la pobreza (más el amor que la pobreza). La condenaron por bruja, por súcubo, por libre; le arrancaron las uñas, cortaron su cabello y sus pechos y ardió en la hoguera gritando que me amaba mientras una rata (de palacio) daba cuenta de mi corazón…»

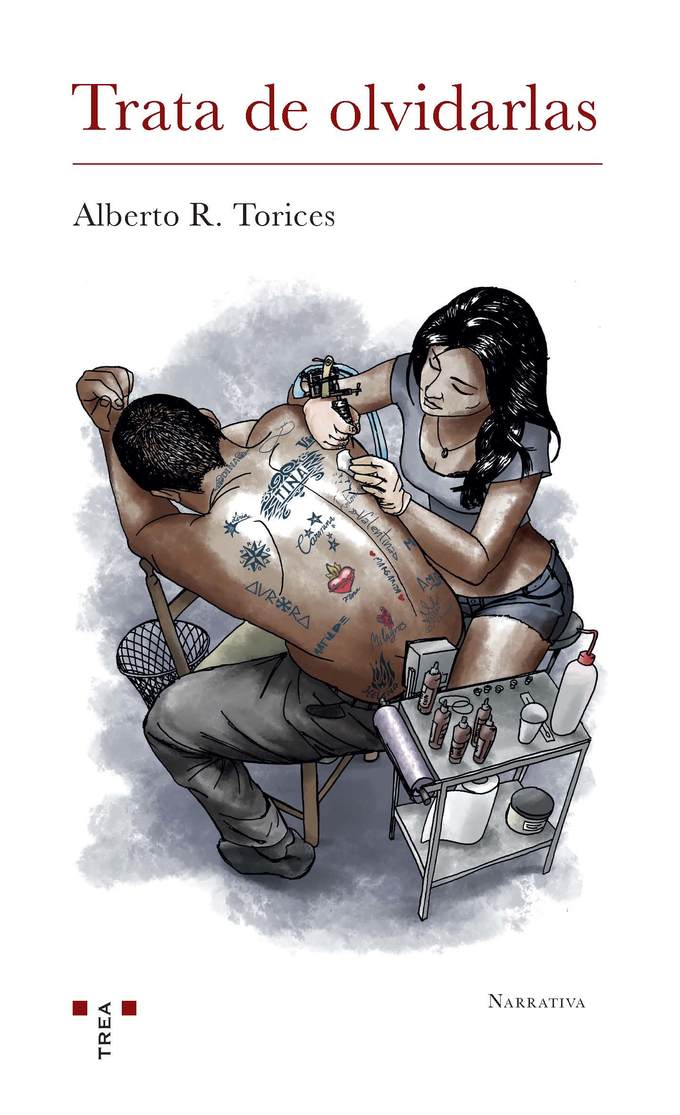

Ediciones TREA, 2017, Narrativa