Corrección de textos y diseño editorial

En portada: 'Chinese Vase Flying', dibujín casero

«El doctor Askle dice que sólo hay una realidad: esta casa y las pastillas, mi cuarto, cosas concretas como ese jarrón y la próxima actividad, las sesiones de terapia, etcétera. Una realidad a la que yo he de aferrarme, porque lo demás ocurre sólo en mi cabeza y me perjudica, dice.»

(de la dinastía Tung Chih) al ser arrojado…

Cuentos Postales, nº 1, 2017

«Ya no recuerdo la primera vez… Quizá no la hubo nunca, quizá me conviene más no recordarla. Éramos una vez dos jóvenes que vivían en una aldea bávara, en mitad de un siglo sangriento. Nos encontrábamos cada tarde en un recodo del río, en las cuevas, entre los juncos. Le gustaba que trenzara flores para ella, no llevar encima nada más que las coronas que yo le hacía. Trescientos años antes, ella había pertenecido a una secta herética, de la que yo era el profeta. Fue mi más fiel discípula y juntos predicamos el amor y la pobreza (más el amor que la pobreza). La condenaron por bruja, por súcubo, por libre; le arrancaron las uñas, cortaron su cabello y sus pechos y ardió en la hoguera gritando que me amaba mientras una rata (de palacio) daba cuenta de mi corazón…»

Ediciones TREA, 2017, Narrativa

«Si cerraba los ojos, le parecía que daba vueltas, subía y bajaba, un carrusel que comenzó a girar muy deprisa cuando sintió una humedad ardiente en su cuello, y el filo de los dientes, el calor de la lengua de Diana. Entonces hundió los dedos bajo la tela, los clavó movido por algo casi idéntico a la desesperación, con el asombro de quien da el primer paso en una tierra de fábula. Una tierra nunca vista, nunca hollada.»

Gadir Editorial, 2015, Ficción

«Si tuviera que salvar a uno, elegiría a Vincent, un chico inteligente y tímido que me ayudó con las integrales y que una tarde, en mitad de un paseo por los alrededores del lago Theron, me tocó los pechos como si le urgiera, como si llevara mucho tiempo necesitando hacerlo. No dije nada, no le rechacé, pero enseguida se detuvo, me pidió disculpas y se le encharcaron los ojos. Era lo que se dice un chico sensible, Vincent. Lo hicimos detrás de unos arbustos, sobre su chaqueta; fue cariñoso, duró poco y luego saqué los cigarrillos y fumamos, y él volvió a llorar sin hacer ruido. Era su primera vez, me dice en una de sus cartas.»

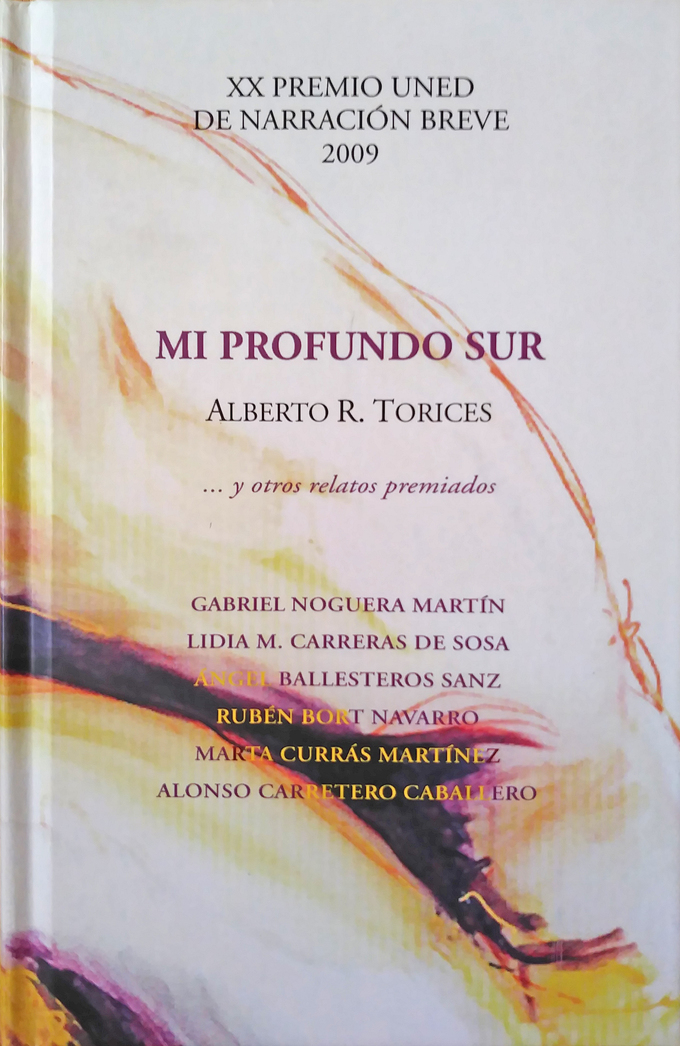

Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2010

«Atraviesa Trafalgar Square entre estudiantes con carpetas y mochilas, turistas que despliegan sus mapas y empleados de oficina con traje oscuro como el suyo. Se dirige a las librerías de Charing Cross Road como ha hecho tantas veces, cuando una figura luminosa llama su atención desde un edificio próximo. Es una mujer, asomada a una ventana abierta, en una habitación llena de luz. Viste un holgado camisón abierto por el pecho y tiene la melena revuelta, como si acabara de salir de la cama. Le recuerda a Monica Vitti. No deja de caminar, pero afloja el paso para contemplarla mejor. Entonces la desconocida le mira, sonríe y le hace una seña con una mano, una seña que significa: Sube […]» (del cuento «Condición de poeta»)

Asociación Cultural La Armonía de las Letras, 2009, Colección Los libros de Camparredonda